2017年4月

カウコとエレナ

カウコとエレナ

2017年4月2日 11:14

おととい31日に無事についた

カウコとエレナはおととい31日に無事についた。いや無事とは言えなかった。

日本まで来るはずのフィンエアが来なくて、北京から関西までは中華航空に乗った。

二人で1000ユーロのおわびをくれただけでなく、中華航空はファーストクラス。豪華料理食べ放題とビールシャンパンコニャック飲み放題。

私も席の都合でファーストクラス体験したことが二度ほどあるが、その時はパーサーが「このコニャックは規則で開けますと到着したら捨てなければなりません。よかったら一本置いて行きますから着くまでに飲み干してください」と言って置いて行った。北京関空間でそんなに飲めるものではないが。毎日大量の高級酒が捨てられているのは不合理だ。

とにかくカウコも同じ目にあった。ゆったりして、映画も見れるし天国の四時間。

それでいい気持ちで関空に着いたら、そのファーストクラスの六名だけ荷物がついていない。

電話がかかってきて、発見された場合の送り先というのでうちの住所を言った。

彼らはその日の夕方着いたがほんとに身ひとつ。

わが家でとりあえず桜餅とみそ柏餅と中国茶のウェルカムパーティをしてから北大路タウンにパジャマとか買いに行った。

中華航空の荷物を管理しているJALとかに何度も電話するがつながらず、31日と1日は不安なままウェイティング。1日の夜にJALから電話があって「荷物見つかりましたので明日午前中にお届けします」。ほっとした。

そして届いた。心配なのは生のサーモン。スモークしたのが二本。

生のままのが二本ある。スモークは大丈夫。でもそのまま冷凍室に入れる。生の二本分が少し匂いが出ている気がする。エレナは洗って、カットし、ビニール袋に密閉して凍らせた。なんとか助かった。

凍らせたら大丈夫なのだが、ニンニクやネギを添えて焼いて出しましょ。

土曜日の晩にはこのサーモンと、フィンランドの黒パン、チョコレートなど出します。

あとは大同風精進料理など。カウコとエレナにも会えます。

カウコも一昨年大同に行ったので、いろいろ話がはずむでしょう。

・・・HOMEに返る

連続講座・身体と霊性

連続講座・身体と霊性

2017年4月4日3:30

東京自由大学の主催で

連続講座・身体と霊性

東京自由大学の主催で

| 月 | 日 | 曜 | 講師 | 内容 | |

| 4 | 16 | 日 | 青木宏之 | 身体宇宙論 | からだで感じる華厳世界 |

| 5 | 20 | 土 | 津村喬 | 日本治療家 | |

| 鳥飼美和子 | 霊術家列伝 | ||||

| 6 | 17 | 土 | 内田樹 | 日本人の身体智 | 合気道を中心に |

| 場所 | あおぞら銀行オアシスルーム(自由が丘) | |||

| 時間 | 14:00〜16:30 | |||

| 受講料 (各回) |

一般 | 学生 | 会員 | 会員学生 |

| 2500円 | 1000円 | 2000円 | 500円 | |

| 申し込み | Web | jiyudaigaku@nifty.com |

| 電話 | 080-3000-9870 |

| 希望講座 | |

| 名前 | |

| 連絡先 | |

| 人数 | |

| 会員種別 |

上記をご連絡ください。

| 振込先 | ||||

| 三井住友銀行 | 神田駅前支店 | 普通預金 | 1586694 | 特定非営利法人東京自由大学 |

| ゆうちょ銀行 | 10100 | 番号 | 49220131 | 東京自由大学 |

日本近代に残る治療家の歴史を流派・時代を追って話します。フィンランド、エストニアではいろいろなヴァージョンを繰り返してきたものですが、日本では初めてです。とくに中国気功とのつながりについては誰もフォローしていません。

◇明治の田中守平・霊子術から趙光へ

◇クゥエイカーから岡田式静坐へ、章炳麟、蒋維喬へ

◇高橋整体から操体法へ

◇出口王仁三郎から生長の家、世界救世教へ

◇松本霊学から野口整体へ

・・・HOMEに返る

天河プレ合宿の夕食メニュー

天河プレ合宿の夕食メニュー

2017年4月4日 23:48

5月1日(月)のプレ合宿の夕食

天河合宿のご飯は。 五月一日のプレ合宿の夕食。 やはり作りやすいので中華料理を。

◇5月1日の夜

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 1 | 月 | 夜 | 【フィンランド料理】 |

| ◇挽肉と野菜のレタス包み | ||||

| ◇高菜と豚肉の角煮 | ||||

| ◇大根と挽肉の醤油炊き | ||||

| ◇肉団子甘酢あんかけ | ||||

| ◇あさり炒め | ||||

| ◇蝦のウーロン茶炒め | ||||

| ◇担々麺 | ||||

| ◇白木耳とフルーツのデザート | ||||

・・・HOMEに返る

天河合宿の食事メニュー

天河合宿の食事メニュー

2017年4月4日 23:48

5月3・4・5日のメニュー

合宿では7回食事があります。

下記の5月3日の昼メニューは京都から一緒に行く人だけ。

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 3 | 水 | 昼 | 梅おかか握り |

| 煮物 | ||||

| 香の物 | ||||

◇5月3日の夜

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 3 | 水 | 夜 | 天河カレー |

| こんにゃく、 | ||||

| 焼き豆腐、 | ||||

| 厚揚げ、 | ||||

| 薄揚げ、 | ||||

| きのこ類 | ||||

| カリフラワー、 | ||||

| にんじん、 | ||||

| ポテト、 | ||||

| 揚げ高野豆腐 | ||||

| サラダ | ||||

| スパニッシュオムレツ | ||||

| 鶏南蛮 | ||||

| らっきょう | ||||

| 福神漬け | ||||

| ご飯 | ||||

◇5月4日の朝

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 4 | 木 | 朝 | 白粥 |

| 腐乳 | ||||

| 卵焼き | ||||

| 春雨あんかけ | ||||

| 切り干し大根 | ||||

◇5月4日の昼

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 4 | 木 | 昼 | 麻婆豆腐 |

| 雲白肉 | ||||

| 紅焼茄子 | ||||

| 峨眉紫爪 | ||||

| 青菜炒め | ||||

| 白ご飯 | ||||

◇5月4日の夜

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 4 | 木 | 夜 | うなぎ |

| 串焼き(羊、鶏手羽、もつ、椎茸、鶉卵) | ||||

| 鶏松風 | ||||

| そら豆白子ご飯 | ||||

| みそ汁 | ||||

◇5月5日の朝

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 5 | 金 | 朝 | 茶粥 |

| じゃこと野沢菜 | ||||

| 切り干し大根煮 | ||||

| 叩き梅干し | ||||

◇5月5日の昼

| 日時 | お品書き | |||

| 5 | 5 | 金 | 昼 | 残りもの全集 |

・・・HOMEに返る

鈴木医院の受付の女性

鈴木医院の受付の女性

2017年04月11日 20:00

「今日は自転車ですか!?」

鈴木医院の受付の実は名も知れぬ女性に「今日は自転車ですか」と聞かれた。タクシーで帰るとなれば支払いの時に呼ばなければならないから、いつも確認をするのである。一週間前には自転車で来ることは考えられなかったから、痛い痛いといいながらすごくよくなっているのだ。「自転車で何分くらいですか」と聞くから、「ちょうど15分ですよ」というと、「え,紫野からここまで15分は早いですね」と驚かれた。ペダルを踏み込む動作は余り傷に関係ないようで、まあまあいい乗りである。

だが、ロキソニンが余り効果がないのが困っている。先生は百錠くれているが、十日でほとんどなくなってしまう。六畳以上ずっと続けていると腎臓が壊れるかも、消化器にもわるいかもといわれるが、これくらいのことでは私の胃や腎臓はダメージを受けはしない、大体体重が人の倍以上あるのだから、痛み止めも二倍使わねば「総身に周りかね」のはずである。私の致死量?は12錠とかつてに決めている。寝ないでいつまでも仕事する人だったのだが、ロキソニン10錠飲むと睡眠時間が八時間くらいに増えた。それなりに自分でバランスを取っているのだろう。ただ、これでは痛みが取れないのが問題だ。ただそれだけ飲んでいると「百日分です」と出してくれたのが一週間にも足りないことがある。医師にまただしてくださいと言えないこともある。もう少し我慢するか、となると、一錠五十円程度の市販品でつながないとならなくなる。それも「二箱ください」というとくどくどと説教されながらである。機嫌のいい時はそれでもいいが、痛い時には毎回聞いてるよと怒鳴りたくなる。「すみません。その都度説明を義務づけられてますので」。薬剤師の立場も分かるが、くだらないことを言っていないで「これは効きますよ。注意事項はご存知ですよね。必ずよくなりますよ」と言ってくれる東京駅内の薬局でつい買いたくなるではないか。医師から入手できないで10倍払うのにはよほどの事情があるのだから、説教はやめてほしいものだ。

・・・HOMEに返る

カウコたちは

カウコたちは

2017年04月11日 20:00

ジャパンレールパスを買ったので

カウコたちはジャパンレールパスを買ったので、また熊本鹿児島辺りに行っている。東京から北は原発で「ほぼ壊滅」と思っているから寄り付かない。弘前の桜がいかにきれいでもだめだ。これで川内原発もとなっていれば、日本でいく所はなくなる。その危機感は実は一般日本人よりずっと強い。土曜頃まで帰って来ない。

出町商店街へ行った。鈴木医院からだと下鴨本通に出て下がって行く。二時過ぎているから昼を食べられる所はないかと探しながらである。今日は畏友故山崎昌夫の『旅の思想』を久々に読み直しているので、早くじっくり坐って読みたい。なかなかぴったり来る喫茶店がない。いつもの羊の店は素通りだ。肉料理というふん雰囲気でない。

野菜やみかんを買い、何か作る意欲がなくて鶏やミンチのできあいのものをいろいろ買ってしまう。なじみの豆腐屋で厚揚げと揚げ豆腐を買う。隣の果物屋で安いバナナを200円、みかんを200円買う。内の近所で530円で売ってる苺を300円で売っていたので買う。このへんの落差が、わざわざ出町へ来る理由でもある。

・・・HOMEに返る

ここまで来ると

ここまで来ると

2017年04月11日 20:00

烏丸今出川の近くのタイ料理の店

ここまで来るとお昼の店といってない。ふと思いついて、烏丸今出川の近くのタイ料理の店に実に久しぶりに行ってみようかという気になる。ランチバイキングがけっこうありきたりでない。これはイーサンのサイトからだ。

メインメニュー |

||

| ・ | グリーンカレーチキン | |

| (ケンキャオワーン) | ||

| ・ | 海老入り揚げパン甘辛チリソース添え | |

| (カノムパンナークン) | ||

| ・ | 鰆(さわら)と野菜のピリ辛炒め | |

| (パップラーラップリック) | ||

| ・ | 豚肉入りスパイシー焼きそば | |

| (パッキーマオムー) | ||

| ・ | 酸っぱいココナッツミルクスープ鶏肉入り | |

| (トムカーガイ) | ||

サラダ |

||

| グリーンサラダ、薩摩芋、ゆで卵、他野菜各種 | ||

| 4種類のドレッシング | ||

デザート |

||

| ・ | タピオカココナッツミルク | |

| ・ | マンゴプリン/揚げバナナ | |

| ・ | ココナッツ餅 | |

| ・ | その他日替わりデザート | |

ドリンク |

||

| 日替わりのホット2種、コールド2種 | ||

| ・ | コーヒー(hot) | |

| ・ | レモングラスティ(hot) | |

| ・ | オレンジジュース(ice) | |

| ・ | ミントティ(ice) | |

これで1200円税込みは安いでしょう。ただ二時半だったのでバイキングは間もなく終了でなくなっているものもある。同じ1200円でランチのCを頼んだ。蝦入りのトムヤムクンスープと鶏のグリーンカレー、鶏と野菜の赤いカレーに、揚げ鶏ゆで鶏のサラダ、漬け物、ごはん、タピオカココナッツというのがこのC。土日に料理した後は、なんとなく自分のつくったものでない物を食べたい。ここで『旅の思想』をゆっくり読んだ。

・・・HOMEに返る

獺祭書房(ダッサイショボウ)

獺祭書房(ダッサイショボウ)

2017年04月11日 20:00

うちから室町通りは行きにくく

室町通りをあがれば獺祭書房(ダッサイショボウ)があるのだというイメージをなんとなく持っていたが、うちから室町通りは行きにくくて途中でいつも新町通りに行ってしまう。上からでなく、下からだと室町通りを楽に発見できた。獺祭(だっさい)とは変な名前だが、カワウソが捕った魚を岸辺に並べるのを真似て机の周りに好きな本を並べて行くことを獺祭という。李商隠は獺祭魚を号した。正岡子規は獺祭書屋主人を名乗ったという。前に一度行ったきりだが、主人がいかにも私の世代の政治好き・文学好きで、ここにある本の三分の一はわが家にもあるし、残りは金さえあれば全部わが家にも欲しいという昔ながらの古本屋なのである。そういえば前にここでロバート・ゴダードの文庫を4冊買ったことがある。まだ話したことはない。この上の方に住んでいるので、という程度の挨拶はした。名刺カードをもらうと「文学・哲学・民俗学・社会科学全般・現代史資料」というから要するに私のジャンルなのだ。『津村喬評論選』など印税分売って下さいと預かっているから預けてみようか。

狭い狭い空間なのだが迷路のように作ってあるのが面白い。私がやっと通れ抜けられるような本棚の間だ。その狭い所に椅子が二つある。

むろんいろいろ迷ったが、天河合宿につながるようなものをとりあえずほしい。夢枕獏の編集した『七人の役小角』と中上健次の『紀州・木の国根の国物語』を買った。二冊で二千円前後。また勉強してみる。

・・・HOMEに返る

約2,230年前 始皇帝,徐福の求めた不老不死の仙薬を求め日本へ

約2,230年前 始皇帝,徐福の求めた不老不死の仙薬を求め日本へ

2017年04月12日 18:00

徐福という人が面白い

|

| 「秦の始皇帝の侍臣,徐福着岸の趾」 |

|

徐福の伝説は各地に点在しているようです。徐福の職業は、方士です。方士とは呪術師や祈祷師,薬剤師であり、占星術・天文学にも秀でた学者のことをさしています。彼はラッキーで好奇心と探究心が強い人のようです。始皇帝が不老長寿の仙薬に興味を持ち彼と知り合ったようです。その始皇帝の使命として不老不死の仙薬を求め憧れの日本へ来ることが出来たようです。実は、日本に来たいために彼がストーリーを考え始皇帝を説得したのかも分かりません。 現代で言うと月にでも行く感じで始皇帝を説得したのでしょう。もっともその目的の不老不死の仙薬は信じていたのでしょうね。しかし日本に行き、その仙薬を持ち帰る事ができなかったら、と言い逃れのストーリーもちゃんと持っていたようです。賢い方ですね、ある意味命がけの試みですね。始皇帝の懐の奥をつかんでいますね。

何回日本に来たのか知りませんが、その船で、日本各地を回ったのでしょう。その時代においても日本が持つ言葉では言い表せない魅力に取り憑かれたのでしょう。 現代でも、そうみたいですね。日本の魅力に取り憑かれている中国の方々は多いようです。観光にたくさんの方が来ます。彼は何回か航海し段々日本に対する気持ちは高まったのでしょう。言い方を変えると始皇帝を手ダマにとるように説得し、数千人ものより優れた人々を連れ日本に来たのでしょう。 彼は、その仲間の王となり、また日本の王として住み着こう思ったのでしょう。留まり王の伝説。 私自身、この徐福、始皇帝の事をまだ良く知らずこんな事を書いています。一つの物語として読んで下さい。

妄想を深めると、京都の伝説のある新崎の近くには泊(とまり)という地名があります。彼は数日か数ヶ月数年かかわかりませんがそこに滞在した。 そこでその地が泊という地名になったとか、そして、もし私が除福なら、と思うと新たな気持になります。「私はこの日本が大好きです。此処に来ると凄く楽しく面白い。私はこの日本を数回船で周りました。今現代私の伝説とされているところ以外もたくさんの港に寄りました。そこの港の方々は、着ている服、言葉などが全然違うので、目を点にし迎えてくれました。言葉と文化は全然違います、滞在しているあいだお互い心が通じ合い楽しい時間を過ごすことができました。私は、目指している蓬莱山を知っていますか?と港の人に尋ねると、言葉の隔たりもありなかなか理解してくれませんでした。

でも琵琶湖の西の山とか、富士山ではないかとか、神々しい那智の滝ではないかとか、もっと北の方にある山の頂きが白く美しい白山ではないか?とか、日本アルプスとか、いろんな返事をもらい探検の気持ちは高まるばかり、航海を凄く楽しむことができました。立ち寄った所では、ごちそうを頂き楽しく過ごしました。パスポートとかビザとかの制約もないので時間の許す限り居ました。お礼は始皇帝から宝物をたくさん預かっていたのでこの国の方々におわけしました。色んな中国の文化なども教えました。でも誰一人、徐福さん、不老不死の仙薬は、あなたの心の中にあるのですよ。すでにあなたは持っているのですよ。その持っているものに、あなたは気づいて居ないのですよ。とささやく人はいませんでした。

もしかすると、3000年生きられる仙薬を見つけそれを飲み、今も目的の不死の仙薬を探し求め歩いているかも、約2,230年前なので、まだ770年あります。 いま買い物に行く途中、信号待ちでその彼に会うことが出来るかも、そばにより耳元に近寄り小さな声で教えてあげよ。

そう、北山通りの叡電の踏切のところに蓬莱山に行こうと立っているかもわかりません。彼に会う事が出来るかも分からない。夕方の買い物が楽しくなります。 あなたの町を歩いているかも分かりません。彼はかなり歩き疲れてると思います。優しく囁いて上げて下さい。「徐福さんですか?」驚いた顔をすれば続けて私がお話した事と同じ事を、2200年歩き続けているので、耳も遠くなっているかも分かりません。一回で理解してくれないかも分かりません。理解してくれるのに時間がいるかも分かりません。辛抱強く何回も教えて上げて下さい。目もだいぶ悪くなっているかもわかりません。心を込めて優しく。彼を攻めるようなことはしないでくださいね。右手をあげるような事は決してしないで下さいね。

先日、中国・台灣・香港の方々のガイドとして、その中の一つの新井崎の徐福上陸の地を訪れました。それまでは遠い過去、遠い地の事で全然興味がありませんでした。徐福が生まれ育った国からの方々と、その場所を訪れ凄く身近に彼を感じ楽しい気分になりました。

このように日本はこの国が出来る以前から中国と深いつながりを持っています。日本が今このように大きな国となった原点には,衣食住の生活面、そして漢字を始めとする学問・文化面、そしてそれらの基本になっている仏教。日本と中国の長く深い交流があります。朝鮮半島の国々を含め、睨み合うのではなく平和でお互いを尊重し経済生活など何事もバランスよくとれ、お互い大きな成長と深い交流が出来るよう願っています。

・・・HOMEに返る

天河合宿のことを特集した次の「気功文化」からの文章です

天河合宿のことを特集した次の「気功文化」からの文章です

2017年4月13日 0:27

参拝の仕方

|

今回「正式参拝をしますか」と言われていますが、正式参拝は一人一万円の奉納になります。私たちの合宿とお金の取り方としてどうして一万円分もを上乗せすることが難しいので、一人五千円を合宿費用から収めます。お気持ちのある方は別途五千円を会を通じて収めいただいてもいいし、個人の名前で袋に収めて下さって一緒に奉納させていただいても結構です。中途半端なことで申し訳ありません。

| 天河では ① 能舞台に椅子を置いて並ぶか ②下の砂利に椅子を置くか、 ③前の祭壇に椅子が並べられるか、 三通りのいずれかです。 ◆名前をよばれたら、お一人ずつ立って榊をいただきに行き、神主さんに受け取ります。 ◆枝の先のほうから渡してくれますので ◆枝を自分の方にくるりと回して捧げ、 ◆上の神殿までゆったり一歩ずつ上がります。 ◆上がる時には神様の通り道である真ん中のラインにお尻を向けないようにし、 ◆真ん中より右側を上がる時は右足で一歩上がって左足を引き寄せるようにし、 ◆左側の時は左足で上がって行くようにします。 ◆上の神殿に行ったらひざまずいて、あるいは身を低くして進み、 ◆中央の台に榊を枝の方を向うにして置きます。 ◆そしてそのまま降りてくることもありますし、 ◆そこに留まって宮司さんのお話を聞く場合があります。 |

神社では普通「お金が入りますように」とか「恋が成就しますように」とか「気功がうまくなりますように」とかお祈りするのが普通ですが,この問題をかつて宮司さんと話し合い、「私が問題解決をしますので、お見守りください」とかもう少しわかりやすく「金メダルを取るために一生懸命努力練習はいたしますが、脇道にそれず怪我のないようにお導き下さい」と祈るのが本来ではないかということになりました。神々にはおすがりするというのでなく、見守りをお願いする。その代わりにお願いをするだけの責任・努力をきっちり引き受けるということです。

天河は弁財天をお祭りしています。弁財天はもともとインドのサラスバティという河に由来するもので、その河に祈ることで神社のすぐ脇を流れる天河[吉野川=天川=十津川=熊野川]に祈り、天川に移る星々に祈り、さらにもともとの神社の本体である神殿の湧き水に対して祈るものです。そうすると、季節により日によりますが、独特の風が吹いて何かのメッセージのように思えたり、天の星が輝きを増したように思えたりします。弁財天は「おんそらそばていえいそわか」と祈ります。

弁財天以外にこの弥山をそもそも開いた方である役行者に「南無神変大菩薩(なむじんぺんだいぼさつ)」と祈ったりここの縁の深い空海に「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」と祈ったりします。天河の特徴的な所は弁財天が中心だがどの流派も拒否しないことで「南無阿弥陀仏」や「南無妙法蓮華経」を唱えたり大日如来のご真言である「オンバサラダトバン」を唱えたりします。阿修羅の真言「ノウマク・サマンダ・ボダナン・ ラタンラタト・バラン・タン」を唱えることもあります。神道では「とほかみえひため」または「とほかみえいため」を祈ることもあります。「祓へ給ひ、清め給へ、守り給ひ、幸へ給へ」(お祓い下さい、お清め下さい、お守り下さい、幸せにしてください)という簡略のお祈りもあります。

以下は大祓詞(おほはらへのことば)の簡略版です。

| 大祓詞(おほはらへのことば)の簡略版

たかまがはらに・かむづまります・かむろぎかむろぎのみこともちて すめみおや・かむいざなぎのおおかみ つくしのひむがの・かかちほの・おどのあわぎはらに みそぎはらいたまいしときに・あれませる・はらいとのおおかみたち もろもろの・まがごとつみけがれを・はらいたまえ・きよめたまえと もうすことのよしを・あまつかみ・くにつかみ やおよろずのかみたちともに・きこしめせと かしこみかしこみ・まうす。 |

・・・HOMEに返る

易筋経はまだ膨大なシステムがあります

易筋経はまだ膨大なシステムがあります

2017年4月15日 11:10

第1と第2を公開しました

易筋経はまだ膨大なシステムがあります。このうち第一と第二しか公開していません。第四、第五は大きな体系から私が新規編集したものです。フィンランドでは「次」を待ちかねている人たちがいますが、日本では習ってくれる人がいないのが困ったものです。外経の第二は五つの站椿功です。

| 第一ステップ | ||

| 易筋洗髄経 | (周稔豊) | |

| 第二ステップ | ||

| 易筋外経第一套路 | (周稔豊) | |

| 第三ステップ | ||

| 易筋外経第二套路 站功 | (周稔豊) | |

| 屈肘捧胸 | ||

| 側挙仰掌 | ||

| 前挙仰掌 | ||

| 肋下仰掌 | ||

| 前推翹指 | ||

| 易筋洗髄外功按摩 | ||

| 第四ステップ | ||

| 坐身一勢 | ||

| 握固思神勢 | ||

| 合掌扶跏勢 | ||

| 双手推門勢 | ||

| 一団和気勢 | ||

| 伸肘理脈勢 | ||

| 虚托開胃勢 | ||

| 負重固腋勢 | ||

| 平心下気勢 | ||

| 第五ステップ | ||

| 坐身二勢 | (十字通関) | |

| 十字通関下手勢 | ||

| 十字通関陰掌勢 | ||

| 十字通関回抱勢 | ||

| 十字通関陽掌勢 | ||

| 十字通関陰掌還原勢 | ||

| 十字通関握拳勢 | ||

| 十字通関叉手勢 | ||

| 収抱還元勢 | ||

・・・HOMEに返る

易筋洗髄経 第4ステップ

易筋洗髄経 第4ステップ

2017年4月18日 8:30

易筋洗髄経に始まる一連の功法

第四ステップ

第四ステップ

易筋洗髄経に始まる一連の功法。

形がゆったりと変化して行く静功。とてもシンプルだが心身が変化して行く実感がある。

| 第一勢 | 握固思神勢 | 脚は組んでもいいし、楽に重ねてもいい。左手は陽掌でみぞおちにおき、右手は握固して左掌に乗せる。背筋をまっすぐにし、眼光は平視し、耳と肩、鼻と胸が向き合い、歯はかみあい、鵲の橋は高くかかり、全身の気をめぐらせる。 |

| 第二勢 | 合掌扶跏勢 | 胸前で合掌して、気を五臓に集め、めぐらせる。 |

| 第三勢 | 双手推門勢 | 両手を肩の高さで前に突き出し、掌は揃えて前に向け、気は全身をめぐる。 |

| 第四勢 | 一団和気勢 | 両手を立てて胸前で大きな球をはさむようにし、気は活発に掌の間を交流する |

| 第五勢 | 伸肘理脈勢 | 両側にのばして、大きな鳥が羽根をひろげたようにし、両方の掌はタテに立てる。百脈が貫通する。 |

| 第六勢 | 虚托開胃勢 | 両手が頭の上に上がり、掌は上を向き、胃の気をのびのびとさせる。 |

| 第七勢 | 平心下気勢 | 坐って指をお腹の前に組み、気を上焦から下焦へと下し、脚におろしていく。 |

・・・HOMEに返る

今日カウコとエレナがフィンランドに帰りました

今日カウコとエレナがフィンランドに帰りました

2017年4月19日 20:30

カウコ&エレナお別れ食事会

カウコ&エレナお別れ食事会献立

4月19日 20:30

今日カウコとエレナがフィンランドに帰りました。きたないわが家が居心地がいいようで、ヘルシンキの仕事先に行くみたいといっていた。ささやかな送別パーティをした。いつもの小皿料理。ま、余り手のかからないものを14種類。それにカウコが藏寿司から2600円の寿司盛り合わせを買ってきた。

1

小女子とくるみの飴炊き

2

卵サラダ

3

人参千切りの松の実、マヨネーズ和え

4

たけのこと昆布煮

5

枝豆豆腐

6

生姜漬け

7

焼き豆腐醬油煮

8

う巻き卵

9

ゆで青豆

10

らっきょう

11

なま湯葉

12

厚揚げ豆腐素焼き

13

めんま

14

ピーナツせんべいの生クリーム和え

藏寿司

15

まぐろ、かじき、サーモン

16

コーンマヨネーズ、えび、やりいか

17

玉子、いくら

18

いなり、甘エビなど12種類五つずつ

・・・HOMEに返る

『七人の役小角』を書評の形で

『七人の役小角』を書評の形で

2017年 4月 25日 9:30

気功文化に書いたものの一部

『七人の役小角』を書評の形で気功文化に書いたものの一部です。

多少読みごたえがあるのは黒岩重吾の「葛城の王者」であるが、その中でも「農耕民族であった、平和的な倭の国の人たちは、長い間、山川草木を神と考えたり、山や川は神の住処であると考えてきたのだった。つまり山にこもって修行するのは、山に住む神の側に少しでも近づき、法力を得るためであった」というような曖昧なことを平気で書いている。

何が曖昧かというとどの時代のことを言おうとしているのか、いっこうに明らかでない。まず日本列島に渡来したのはアイヌ民族であるが、彼らは狩猟民族で、農耕はやらなかった。ずっと後の時代になって東北に逃げてきた長脛族や朝鮮族から焼き畑をならって一部に定着した。そのあと日本に来たポリネシア系の海洋民は裏庭栽培で芋などを作った。

そのあとに新羅系の人たちが来たが、「倭」と自らを呼ぶようになったのは大挙して唐に敗戦した百済系の人々が入ってきて、以前から日本にいたというストーリーをでっちあげて天皇制を作った天武のときからだった。山川草木に神を見ていたのはアイヌも海洋民族も同じであり、新羅、百済の人々にも同じ感覚はあったが、古事記日本書紀の完成版を作った藤 原氏にはすでにその感覚はなく、「一昔以前の人は、森は言葉に満ちていると感じていた」と書き記した。「山にこもって修行をする」という感覚は、一般庶民の中で「里=立ち入り可能な自然」「山=立ち入り不能の神と魔の領域」という実感が育ってきた農耕社会とともに、特別の人々のこととして育ってきたものだ。

黒岩もアイヌ及び南の島々からの人々を否定しているわけではない。別のところで彼は「北の国から僅か人たちが北海道、東北、関東の辺りまでやってきた、と同時に、南の島から、そしてインド、中国の照葉樹林文化圏内から大人しい人々がこの細長い東の島に移ってきた」と書いている。これはたくさんの注釈が必要な文章だ。北から来たのはアイヌであるが、彼らは関東以北にいたわけではなく、和歌山や中国地方にもアイヌ語の地名を残している。一番多いのは富士を中心とする静岡だった。あとから入って来た新羅系の人々はもともと半島に火山がないので火山嫌いで、富士周辺にいたアイヌ、阿蘇・桜島周辺にいたクマソ・ハヤトを憎み、ことに富士を封じ込めるために浅間神社の900余りのネットワークが作られるなどのことが生じた。アソもアサマも「燃える岩」「噴火口」を意味するアイヌ語に由来する。

インドからというのは主としてドラビュダ語を話すタミール族の渡来を指す。いまは詳しく論じないが、大野晋は日本語のドラビュダ起源説を説いて、古事記の言葉の大部分をドラビュダ語で読み解いている。日本では山で暮らしたサンカの言葉がドラビュダ語ではないかという研究もある。

中国から、おとなしい人々が、と書いているのが、雲南四川からたびたび日本列島に漂着して様々な文化を伝えてきたあとで、江南から越の人々が馬韓を通じて大量に渡来し、弥生式の農耕文化を伝えたことを指している。。

それは上記のようなあいまいなことではなくきちんと書けばいいのだが、黒岩の記述から決定的に抜けているのが朝鮮半島の圧倒的な影響力である。奈良、京都は実質的に新羅文化が支えた。新羅からの秦氏と土着の鴨氏の連立の力でこの二つの文化を作って行く。役行者は鴨の一族である。とにかく日本民族というのは「さまざまな他民族」が協力しあってつくったものであり、その極めつけが百済による天皇家の設立と新羅系の藤原氏による日本国のでっちあげだった。黒岩の時代には歴史学、考古学がここまで到達していなかったので仕方のない所もある。

つまり、鬼というのは「内部の異邦人」の総称で、権力者にとっては「従わない鬼」は土蜘蛛とか熊襲とかのように制圧すべきものであり、「飼いならした鬼」は辛い仕事をさせる特別の労働力と見なされていた。その中でアイヌはずっと残ったから、京都でも江戸でも鬼門は東北とされて、秀吉以降の将軍は皆「征夷大将軍」つまりアイヌを討つ事を朝廷から引き受けて将軍になった人と名乗ったのである。アイヌは時に抵抗もしたが、総じて平和愛好の人々で、奈良京都に来た新羅、百済の人々には得体の知れぬものとして恐れられ、権力を安定させるには「征夷」が必要と観念された。これは中国古代の東方民族への恐れを象徴する文字で、たとえば清朝は東夷が中央権力をとったわけだから、日本列島でも同様に「征夷」が必要と考えられたのである。

この本で取り上げる価値のあるもうひとつの文章は志村有弘の「役行者と鬼」である。冒頭で出雲国風土記と日本三代実録の二つの文献から鬼が人を食った話を取り出している。安倍晴明が鬼を戻橋の下に隠して使役していたという。また役行者は前鬼・後鬼という鬼神を使役していた。鬼は人を食う。しかし強い霊力を持った安倍晴明や役行者にとってはそれは従えて「使う」ものである。

この時代「鬼gui」の概念は当然中国から来ている。鬼という文字は大雑把に言って二つの使われ方をした。ひとつは死者の霊魂と言う意味である。もうひとつは「ストレンジャー」を意味する場合で、四川の鄷都がその典型例である。「”鄷都の鬼神”は人間と全く同じで、実際上は古代の巴蜀にいた氐(てい)族(古代チベット系民族)の人を指す。西周以来、鄷都はもう巴蜀の氐羌族の政治経済の中心地の一つで”鬼城”というのはここは氐羌異民族の聚落という意味であって、当初は神秘的な意味など全くなかったのだ」(李遠国『道教と気功』)。古代には異民族は誇張して妖怪のように扱われる場合が多かった。

日本では「鬼籍に入る」ような漢語的表現はあるが日常化していない。日本語の「おに」は「隠(おん)」の音変化で、隠れた見えないものの意味から来て「大人(おおにん)」大きな存在の意味でも使われたが、農耕社会成立後には「山に住む異人」の意味で使われた。一般の農耕民よりも背が高い場合もあったのかも知れないが、別の住み方をし蓑笠を売りにきたり箸や椀を売りにきたりする人を想像力の中で「大きな人」にしてしまったのかもしれない。

司馬遼太郎が

司馬遼太郎が

2017年 4月 25日 10:30

若い時に役小角について書いたのにコメントした

司馬遼太郎がごく若い時に役小角について書いたのにコメントした。

司馬のものは短いが、若いころの知られていない文章で、どんな神も見いだせないまま富士から降りてきたときに、泉の水を飲もうとした彼はそこに浮かぶ睡蓮の花を見つける。それに見とれているうちに、悟りとは富士の雄大なパノラマにあるわけでなく、そこから流れ落ちる谷水の数日咲いてはこの世を去っていく水連にもあることを知る。そしてその後大峰の頂に坐ったときに、そこからの山々が果てしない蓮台に見える。その時に世を救う神々を降臨させてほしいと祈り、吉野権現の姿を見るのである。

富士―水連―山上が嶽―金剛蔵王のつらなりは無理があるようでもあり、必然のつながりがあるようでもある。実は大峰山の隣にある吉野・熊野の最高峰弥山には、役小角が勧請した弁天が祀ってある。最初に祈った時に、天は弁天を出現させたというのだ。弁天は究極の平和の姿だが、まだ当分この国には悪鬼と闘う「力」が必要だと祈りなおすと、蔵王権現、つまり仁王が現れたという。それで吉野の入り口には蔵王権現を祀り、吉野・熊野七十五靡の弥山山頂には奥宮を作って弁天を祀り、さらに麓に天河神社を作った。吉野から天河までを胎蔵界、天河から熊野までを金剛界と男女のシンボルの究極の姿があるとされた。司馬はここに切り込んでいないので、話が単調に終わっている。水連―弁天(サラスヴァティ=川の神=音楽の神)とつながっていけばまだしもだが。

日本に密かに伝えられた道教山岳信仰

日本に密かに伝えられた道教山岳信仰

2017年 4月 25日 10:35

「日本霊異記」の中には

山伏の事はまた書きましょう。日本に密かに伝えられた道教山岳信仰。

「日本霊異記」の中には役行者について「沖虚の外に飛び、仙宮の賓と携り、億載の庭に遊び、養生の気を吸ひ」と書かれているのを志村は「仙宮の賓と交わるとは、役行者が仙人としての資格を身につけて行くことを暗示しているようだ」と書いているが、その仙人という言葉はどこから出てくるのか。この記述が成り立つには、既に日本に仙人の宮があってたえず客をもてなし、また役行者を受入れるような定まった仙人としての教程と資格がなりたっていなければならない。仙人のそうした観念社会は中国では数千年以前から成立しているが、日本にはなく、中国のイメージを借りて表現している。「日本霊異記」が役行者について岩窟に居住して葛を着、松の葉を食物として清水の泉に浴し、米麦を断って俗界の穢れを洗ったというのも中国での仙人の説明をそのまま繰り返しているだけである。それで想像上で空を飛行し、鬼神を自在に使役するようになった。「三宝絵詞」や「今昔物語集」も「もろもろの鬼神を召し使って水を汲ませ薪をとらせた。これに従わないものはいなかった」。鬼の仕事にしては水汲み薪割りは寂しい気がする。役行者は「諸国の神を召し集めて」葛城山から金峰山に橋をかけようとしたというが、これは無茶なはなしである。おとぎ話のようなことが、いろいろな書物の中でどんどん大げさになって一人歩きして行ったことが分かる。志村氏はこれを批判的に吟味することをいっさいせずに、ただ面白い話として並べているにすぎない。

宮坂敏和という人の『吉野・その歴史と伝承』(平成二年)には「役行者が葛城山の鬼神を使役したり呪縛したとの説話の中の鬼について、修験道では山の神の化身として行者の使役霊を伝説かしたものだとの見方と、いま一つは山の中で生活する山人、いわゆる山伏をさしたものとの解釈があるが(五来重編『踏雲録事』)平安朝頃から既に存在したと考えられる前鬼の五鬼は役行者の従者の子孫だと伝えられて今日まで続いている。これらの人々は代々役小角の教えを祖述しながら、大峰に入峯修行する山伏や先達に随身給仕して峯中での汲水、採薪、食事の準備など奥駈する行者たちを裏から支えて大切な役目を果たしてきた人々である」とされて畔田伴存の「前鬼と申は奥前鬼山に在、後鬼と云は洞川の者共也。山上参詣の先達は此後鬼の筋目の者より出す事なり」という文章を引いている。志村氏はこの文章を引きながら、ほかのどうでもいい伝説と並列にただ紹介している。前鬼、後鬼については実際に当時から生き残って家系を継ぎ、今日に至っているから、いい加減なものではない。修験の伝統も、それとともに千数百年の伝統を守っている。

十年ほど前の事だが、弥山の先のこの「前鬼山」で天河の宮司さんと、四川の画家李金遠さんとを囲んで合宿をした。じっさいに前鬼さんが生きて世話をしてくれている姿にふれることができて、まさに等身大の役行者にふれた気がした。

\\\\\\\\\

気功文化総会のお知らせ

気功文化総会のお知らせ

2017年 4月 29日 03:05

5月28日(日)午前11 時から1時間

5月28日(日)午前11 時から一時間の予定で、NPO法人気功文化研究所第七回の総会を開催します。

会場は東京王子フォレストヒルズです。

総会では平成28年度の活動報告と会計報告をするとともに、29年度の活動計画、予算案を討議します。

理事長の健康問題もあって、活動はやや停滞し、 会員の皆さんのお力を結集して新しい活動の場をもとめていくことが必要になっています。

ぜひそのことで御意見を頂戴し、また各自の活動に見合った 新しい提案をいただきたいと思っています。

| 1 | 理事長の活動への要望と提案。 |

| 2 | 協会として組み立てて行ける事業についての提案と討論。 |

| 3 | ご自分の活動報告と今後の会としての活動と絡んで行ける可能性についての提案と討論。 |

| 4 | 会員相互の練功実力アップのための練功会、研究会の開催について。 |

| 5 | フィンランドからの提案。香功の現状とひろがりについて。 フィンランドのカウコ・ウースオクサが四月エレナ夫人と来日していましたが、新しく気功を普及する時には必ず香功をして必ず新しいファンを作っているそうです。日本でも以前から高木さんがおっしゃていたように、改めて香功を普及する事についてご相談しましょう。カウコの報告を紹介し、高木さんのご指導で香功をしたいと思います。 |

| 6 | 終了後正午から一時間の予定で津村理事長の記念講演「空海と役行者・天河合宿報告を兼ねて」をお送りする予定です。 |

| 7 | 総会終了後一時間の休みを取り、二時からは三月大同の報告と胡麗娟気功の実技中心のご報告です。ここは通常料金で行ないます。 |

| 8 | 四時から五時は「露伴を読む会」で、まだ知られていませんので、今回は無料で短縮版を開催しますので、ぜひ一度ご参加ください。 |

いつもご欠席の方も、一度、また久しぶりにぜひとも討論に参加して下さい。楽しい会を作って行きましょう。

いらっしゃれない方は、別紙の委任状をファックスか郵送でお送りください。出欠通知のあとに委任状が着いていますので、出席の方も欠席の方も送るようにして下さい。また年会費についても、この時期の方が大部分と思いますので、よろしくお願い致します。またNPO法人としては常に寄付をお願いしており、とくに年末と年度末には期待していますのでぜひお願い致します。

これから会員に入ろうかという方もどうぞ。

香功の普及について

香功の普及について

2017年 4月 29日 11:05

カウコ・ウースオクサ (フィンランド)

|

|

実際フィンランドとエストニアでは易筋洗髄経と外経、胡麗娟の気功、郭林気功と三つやって行った らほかのものはほとんどやりません。先生は一番新しい、一番大事なことばかり次々に打ち出してくる から私たちは満足していますけれども、トンミのように30年以上禅密功にこだわり続けて今度本にした 例もあります。トンミの本は初版すべて完売して再版したそうですよ。でも古い智能功や霊元功も 私たちは大事にしています. 特に、香功はフィンランドで気功を教えている人がみな好きで、重宝して います。

どういうところで、というと、体育館とか健康ランドのようなところに集まってくる人たちが 、軽快な音楽に乗って香功をすると、そのあとぜんぜん乗り方がちがうのです。ほかの気功はちょっと 静かすぎると言うか、静けさの価値がわかってからするといいのですが、香功はみんな気に入ります。 香功と簡単なスワイショウをつなげたプログラムは一回きりの人でも次ぎにくるようになりますし、ほ とんど誰でも好きです。それからじっくりやろうという時は亀蛇がとてもいいですね。 これは英文のテキストがありますので、禅密功もとてもいいと思いますが、「香功と亀蛇気功」という本を出したいで す。 それはあまり理屈書かないで「やりかた」中心の本です。

私とエストニアのアンゾリが香功を習って、黄色い旗をもらって「教えてよろしい」といわれてもう 30年になります。中国ではあんまり評価されなくなったと聞きますし、実際公園とかでももう見かける 事はなくなりました。日本ではどこでやっているのでしょうか。もう低級なものとして打ち捨てられて いるのでしょうか。田先生の評価もすっかり地に落ちてしまったようです。いろいろ怪しい話がつきま とっていたのかも知れませんが、この功法そのものは、とてもいいものだと思っています。私は日本で もぜひもういちどひろがって、幅広い人に広めて欲しいと思っています。 津村先生、私たちにやらせればいいですから、ぜひ「香功はすばらしい」という説明をしてください 。 ・・・HOMEに返る

空海と役行者って何ですか

空海と役行者って何ですか

2017年 4月 29日 14:05

日本の気功の開祖みたいなふたり

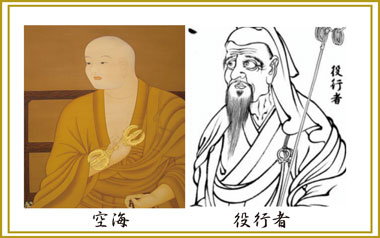

空海(774年~834年)と役行者(634年~701年)って何ですか

空海(774年~834年)と役行者(634年~701年)って何ですか

Q 総会で話してくれるって言う空海と役行者って何なのですか。

A 日本の気功の開祖みたいなふたりですね。

Q ええーっ。そうなんですか。

A 空海は高野山も作ったし、京都の東寺を作った人でもありますが、生涯のかなりの部分「歩く気功

」をしていた人です。自分の修行としてはね。ま、洞窟に坐ったりもしましたが、四国の獣道を歩いて

88カ所のお寺をつないで四国全部歩けるようにしてしまった。歩く事で頭を空っぽにした人なんですね

。中国から非常にたくさんの事を伝えて真言宗を作った人ですが、歩きながら考えた、あるいは考える

のをやめた、それが凄かった人です

ね。

Q それが天河と関係があるんですか。

A 何度も来ていたんですね。高野山から天河に降りてくる道があるんです。天河の本尊の弁 天像は空

海が彫ったといわれている。また神社の向かいにある巨大なイチョウですが、これが空海が植えたとい

うことになっています。

Q そのころには天河神社というのはあったのですか。

A むろんありました。今よりもずっと盛んでした。空海は774年の生まれで834年になくなっていま

すね。中国から帰ったのが806年、高野山の道場を開いたのが804年です。東寺ができたのが823年

です。

天河は天武天皇の頃にかなり大きな構えを持っていて、空海の時代もそうですが、ずっとのちの

1300年代、後醍醐天皇が足利尊氏と対決して吉野に本拠を移したのが1336年ですが、天河神社にも

「南朝御所跡」がのこっていますけれど、そのころは神主だけで3000人というくらいに大きかったの

ですね。

Q それはすごい。いまのひっそりとしたイメージとは違っていますね。天武の時代と後醍醐の時代で

はなんと500年のギャップがあるんですね。で、役行者という人はどの辺に位置するのですか。

A 634年に生まれて701年に亡くなっていますから、空海とは没交渉ですね。天智の時代が661年か

ら671年、天武の革命政権時代が673年から686年、持統と藤原氏による反革命が690年から697年

です。この時期に生きた人です。

Q なんですかその革命と反革命というのは。

A 天智に背いて天武が革命政権を作って天皇制を確立する訳ですが、死後に天智の娘の持統に奪われ

て藤原氏に簒奪されて行ったということなのですが、まあこのへんのこんがらがったところを一刀両断

しますので、よろしく。

Q それはすごいですね。で、役行者はその革命と反革命のどちらに関与していたのですか。

A むろん革命の側です。彼は葛城山の出身で、古くから日本にいた鴨氏の一族ですね。 鴨氏は平安

京に深く関与するんですね。京都というものは新羅から渡来した秦氏とこの鴨氏が連合してつくったも

のですね。

Q でも平安時代より前ですよね。

A 奈良時代末期です。

Q 役行者も天河に関係があったのですか。

A もっと深い関係があったんです。彼は葛城山と関西最高峰である弥山をしょっちゅう往来していて

、そこに橋をかけたら便利だといっていたらしいのですが、弥山の上で状況を打破して一変させる神様

をおろしてくださいと願をかけるのですが、そのときなんと楽器を持った弁天さんが出てきて困ったと

いうのです。弁天のすばらしさはわかるが、それだけじゃ世の中は収まらない、悪を嚇し付けて悪と闘

うような神を出して下さいと頼んでいま吉野にいる蔵王権現が出てきた。その時に弁天さんの方は弥山

の山頂に祀った。そして人がお参りに来られる村里に天河神社を作ってそのご本尊を弁天さんとした。

弁天は川の象徴ですね。インドにサラスヴァティという美しい川があるが、これを人格化したのが弁天

です。この川が美しい音をたてるのでサラスヴァティは琵琶を持った姿になった。これが弁天です。

Q 表に蔵王権現を、裏に弁天を。その弁天が天河なんですね。

A 天河神社は吉野から熊野への七十五靡と75の山頂があるのですが、それをたどるのが修験道ですね

。修験道というのは仏教の指導下にあることになっていますが、むしろ道教に似た独自の山岳信仰です

ね。天河でも修験者が集まって儀式をやる事があります。火渡りなんてしていますね。

Q 役行者は天智天武の時代,空海は京都が出来てから桓武、嵯峨、淳和の時代とずれますが、ふたり

を見て行くと天河というものの奥行きが見えてくる訳ですね。

A 弁天さんを呼んでお参りをするには「おんそらそばていえいそわか」と言いますね。ちょっとなま

ってますけど「サラスヴァティ」の川の名前がはいっています。日本の真言の大部分がインド語起源で

すね。でも純粋の日本語起源のがふたつだけあります。

Q ほう、どんなのですか。

A 空海と役行者だけなんですね。役行者のは「南無神変大菩薩」といいます。これは千年後の光格天

皇が送った言葉ですね。神の変化[へんげ]というから大変な言葉ですね。

Q 興味深いですね。もうひとつはなんですか。

A 空海の「南無大師遍照金剛」です。ずっと歩きながら唱え続けると「同行二人」になる。遍照はと

どこにいても照らしてくれるという事ですが、金剛はまあダイヤモンドのことであるあるが、もともと

男性の性器の事です。

Q えーっ。一歩ごとに性器というのですか。

A 吉野から熊野の道というのは吉野から天河までを金剛界、天河から熊野までを胎蔵界と呼ぶんです

ね。だから大峰山は男性しか入ってはいけないとされた。弥山からは男が入れないという事はないです

が、シンボルとしては子宮の中に入って行くことなのです。

Q 深いですねぇ。

A 山伏が山から下りてきて茅の輪をくぐるときに「おぎゃあ」というのはそのためなんです。

Q ひょっとして総会でそんな話をするんですか。

A まあ、すこし、そのへんを、いやはや。