2017年5月

天河神社での合宿を無事終えました

天河神社での合宿を無事終えました

2017年5月7日 2:30

私が担当した授業では

天河神社での三日間にわたる合宿を無事終えました。

授業は

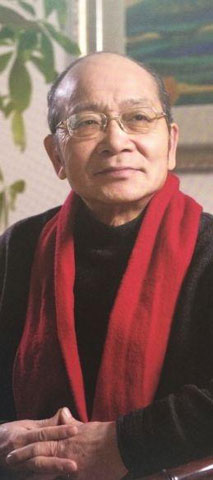

| 津村喬 | |

| 1 | 導引と内丹の整理、陳攖寧と胡耀貞の位置づけについてお話しし、また導引気功として発表されているが、さまざまな理由で導引と内丹の架け橋になっている周年豊の特に易筋洗髄経と外経につい て、また張宇外丹功や龐明の気功についての地図をおはなししました。 |

| 2 | 夜の授業では周気功の亀蛇、易筋洗髄、外経をやや圧縮してやりました。 |

| 3 | 4日の朝は外丹功をしました。 |

| 4 | 胡耀貞に由来する津村流の一連の内気運行の体験(簡易動功の練習方法) |

| 5 | 龐明の捧気貫頂功の津村バージョン「光の瞑想」をしました。 |

| 6 | スワイショウ八種と形意拳由来の原型に近い一連のものをしました。 |

| 濱野清志 | |

| 1 | 胡耀貞の「道家八段錦」 |

| 2 | 胡耀貞の「通奇経八脈功」 |

| 野村英登 | |

| 1 | 「陳攖寧と内丹」についてお話 |

天河大辨才天社の柿坂神酒之輔宮司さんとは1990年代初頭からさまざまなことを御一緒にしてきました。その一部を、参加の皆さんへのアンケートの中で少しふれたので、引用しておきます。

「宮司さんとは25年来のつきあいになります。いろんなことをご一緒に体験してきましたし、いろいろ話しあつても来ました。一時期龍村監督らと天河社の理事をさせていただいていたこともあります。

関西気功協会の五周年に当たる92年に、富士山でのアイヌの慰霊の合宿、京都での国際会議につづけての天河神社から弥山までの合宿は記憶に残るものでした。たくさんの韓国の太鼓を持って躍るひとびとも参加してくれ、李遠国さんや中国でお世話になってきた先生、韓国、イギリスやアメリカからのゲストも参加してくれました。

もうひとつ強い記憶に残っているのが、前鬼での合宿です。気功文化研究所と天河神社の共同主催でやり、研究所から20人ほど、天河から30人ほど集めました。気功がはじめてのかたもたくさんおられたのですが、やさしい功法にしぼってとにかく体験してもらいました。前鬼は実際に役行者の側近の前鬼の家系が続いている家であり、かろうじて車の入るとんでもない山奥に民宿を構えていました。少数の修験者が細々と利用する程度の民宿にスタッフも入れれば70人近くが寝て、気功をしました。このときは津村は遠慮して料理しませんでした。

この時にミュージシャンの岡野弘幹さんが参加してくれ、最後はコンサートで締める事ができました。そして四川の李金遠さんが参加してくれ、たくさんのスケッチをし、この岡野さんの演奏に合わせて巨大な前鬼の前に広がる谷と山との風景を書いてくれました。

二年前の天河合宿は久しぶりでした。この準備のために車で天河に行った時、既に足を痛めていまして、宮司さんからつい先日杖の発明家が便利な杖を作ったからと、二本置いていってくれたので、一本あげようとくださいました。この時の合宿も気功も気功文化も全く知らない人がホームページで見て、2日前に申し込んでくれたりしました。

・・・HOMEに返る

よく食べた合宿でもありました

よく食べた合宿でもありました

2017年5月7日 3:30

沢庵が少し戻ってくるくらい

よく食べた合宿でもありました。少々出し過ぎかな、と思っても沢庵が少し戻ってくるくらいで、ほとんど食べ残しがありませんでした。

1日はもうお知らせしましたが、もう一度書いておくと

2日の夕食は当初予定していませんでしたが、こんな感じでした。

| 1日 | 夕食 | 《四川料理》 | |

| 《前菜とりあわせ》 | くらげ わかめ ピリ辛胡瓜 山芋のたらこ和え 鶏肉の胡麻ソース | ||

| 《高菜と豚の煮込み》 | 豚を塊のまま長時間茹でて、カットし、油で揚げてから刻み高菜と筍とねぎで煮込む。 | ||

| 《水煮牛肉》 | 料理名を見ると随分あっさりしているようですが、四川を代表する激辛料理の代表。これでも控えめにしています。(神保町の店に行ったら一皿で唐辛子40本使っている店がありました。でもみかけほどではなくて、なれれば全部食べられますが) | ||

| 《大根の唐辛子煮》 | これも唐辛子煮ですが、一時間煮た大根に少し挽肉とか調味料入れたもの。 | ||

| 《こんにゃく炒め》 | こんにゃくは四川から奈良に伝わったの知ってます? | ||

| 《春雨炒め》 | 普通の粉糸ですが、桜えびをたっぷり入れて春の味です。 | ||

| 《ナス炒め》 | なすと豚挽肉、さいごにカツオ節。カツオ節も四川原産です。 | ||

| 《高菜風味のチャーハン》 | 高菜と豚を最初に煮たスープでご飯を炊き、具にも高菜を少しまぜてみました。 | ||

| 2日 | 昼 | 北京風白粥のつもりで、粥はでしましたが、昨日の残り物がずらりと並びました。 | |

| 夕食 | 《オープンサンド》 | 鶏レバー サーモンペースト 玉子サラダ | |

| 《焼きサーモン》 | |||

| 《サラダ》 | |||

| 《サーモン団子入りカレースープ》 |

3日の車で移動するときの朝食です

3日の車で移動するときの朝食です

2017年 2017年5月7日 3:25

竹の皮を買い忘れたので

| 日 | 時 | 内容 |

| 3 | 朝 | 車で移動するときのです。竹の皮を買い忘れたのでアルミフォイルに包んで。 梅かつおのおにぎり海苔包み 醤油で煮込んで色を付けたゆで卵 くるみ小女子 野沢菜 小さい茶饅頭 このおにぎり二個のセットを皆さんに渡して20個程余分に「もし足りなければ」と渡しておいたのですが、きれいになくなっていました。 |

| 夜 | 「宮司さん好みのカレー」でした。 普通のこくまろカレーに、鶏肉、人参、じゃがいも、しめじ、など入れたのをわが家で大鍋一杯作り、天川の豆腐、揚げ、こんにゃくなどをたっぷり入れました。鶏を食べない方のための野菜だけのも別鍋で作りました。宮司さんの家には鍋一つとどけました。久々にとてもおいしかったとおっしゃっていただきました。 カレーだけでなく何種類か作りましたが忘れてしまいました。 |

|

| 4 | 朝 | 広東粥でした。北京粥が米一に対して水十六ですが、広東粥は1:10くらいで少し濃いのです。高菜、切り干し、春雨の煮物、腐乳などをそえました。 |

| 昼 | 四川料理でした。ただ女性の参加者の中に辛いものが苦手という方がおられたので、麻婆豆腐にしても普通の辛さのもの(といっても本場四川の半分くらいのもの)とかすかに唐辛子がまじっているような日本式麻婆豆腐を作りました。雲白肉は三枚肉をゆでて胡瓜を添えるものですが、胡瓜が足りなくなったので天川菜というカラシナの一種を軽く炒めたもので和えました。茄子の醤油炒め、それから茄子と豚引き肉と豆腐の炒めたのに片栗粉を加えたものを真ん中に、まわりにえびせんべいをならべたものを作りました。 | |

| 夜 | 天川の宿屋風ということでひとりひとり三分の一匹分のうなぎと、そら豆としらすを炊き込んだご飯。こんにゃくと揚げ類のさまざまな料理。スパニッシュオムレツの丸いのを六個作りました。現地の筍を半分くらい若竹煮にしました。 |

|

| 5 | 朝 | 朝拝が七時からでしたので、六時には出しました。北京と広東の中間くらいの四川粥です。天川の茶粥の元を買い忘れたので、三日間白粥でした。また野沢菜とか梅干しとかに天川のがんもどきをひとつずつ。 |

| 昼 | ともかくも持ってきたもの、買ったものは全部消費して行かなければなりません。いなり寿司に朝のお粥の残ったもの、豆腐冷や奴に、筍、こんにゃく、揚げ、菜っ葉などはさまざまな油炒めや煮物にということで、ほとんど何も残りませんでした。 |

わずかに残ったおかずと稲荷寿司や粥はその晩キャンプ場に泊まって行くという人がふたりほどいましたので、処分を任せました。うちからもっていった調味料を持って帰るだけということになりました。よくまあ食べたものです。皆さんが私に近づいた気がします。

・・・HOMEに返る

李金遠の画集

李金遠の画集

2017年5月7日 8:30

天河の宮司さんとのお話の機会に

李金遠の画集

天河の宮司さんとのお話の機会に、李金遠・李遠国兄弟の話が出た。

李遠国は中国随一の道教学者で元四川社会科学院の教授・老子研究所長である。何度も日本に来て、天河でも道教の講義をした。それが『水の七つの徳』として気功文化の自費出版の本になった。

お兄さんの李金遠は関西気功協会の三周年に赤富士の絵を描いてくれただけでなく、さまざまな絵を提供してくれた。阿蘇を長さ数メートルの巻物にしたり、たくさんの作品がある。

今回の天河でのお話で宮司さんは李金遠さんから送ってきてくれたものがあると取りに行かせて、皆に一冊ずつ配ってくださったのが、新しい李金遠の画集だった。『速写山水部分』というタイトルで

私の責任もあって、李金遠から来日が遅れるという連絡があったときに、神社にファックスを送っただけで宮司さんと話さなかった。というよりファックスで見てもらってから、連絡があるだろうと思

っていた。ところがそのファックスがまぎれてしまい、なぜかくしゃくしゃになって床に放置されていた。宮司さんの方はヘリコプターも予約しNHKとも話をつけて準備万端だったのだが、李金遠が来られなくなった時になってそのファックスが発見された。もう少し早く電話をしておけばよかったのに。李金遠もそのような大掛かりな準備をしてくれているとは想像もせず、自分の学校の用事で遅

らせてしまった。こう言う手配を直前にキャンセルしてまた用意するのは無理な事だった。七十五靡きを描くというのは宙に浮いてしまった。2012年になって李金遠はこの画集を作り、送ってきた。

この画集には、踊る巫女の姿から始まって、神社のさまざまな角度のスケッチ、禊殿、事務所のようす、入り口の太鼓橋、宮司の自宅、田植えをする人の姿、「能の地の血脈くらき天の川」の角川春樹の句碑、弥山の奥宮などを書いている。目録の9までがそうしたスケッチであり、10から42までが「紀伊聖境図」の部分である。「紀伊聖境図」とは吉野熊野の全体を天河を中心に描いているものだ。おそらく「紀伊聖境図」は部分的にはすでにできており、その中止になった来日で仕上げるばかりだったのだろうと推察される。これは惜しい。なんとかもう一度来日してもらって、今度はヘリコプターとか大きな話ではなしに大峰の一部でも歩いて(弥山はすでに行っているはずだ)、吉野と熊野全体を訪ねて、この「紀伊聖境図」を仕上げてもらえまいか。李金遠もその気持ちがあるからこそ、この画集を作り、送ってきたのではあるまいか。

これを私のところに送って来なかったのは、彼が滞在して描いてもくれた草津の家から二度転居していて、知らせていなかったためだ。お互いに大きな挫折をした訳だが、もう一度招かないか、と宮司さんに相談してみよう。

・・・HOMEに返る

身体と霊性

身体と霊性

2017年5月14日

講座のご案内

身体と霊性

身体と霊性

第2回:「日本治療家・霊術家列伝」

津村喬×鳥飼美和子(聞き手)

最先端の医療が日進月歩する今日でも、心と身体のバランスは危うい。

治療とは何だろう、そして、そこに「気」や「霊」はどのようにかかわっているのだろう。

「医」という文字の旧字体の「毉」、下の「巫」の意味は神に仕えて、祈祷や神おろしをする人、シャーマンを表す。この文字が示すとおり、古代、医療は宗教的な行為であった。日本において、治療と霊的な行為は江戸時代までは表裏一体に存在していた。近代日本、その伝統はどのような変容を遂げ、現代に至ったのだろうか。

呼吸法、断食法、気合法、催眠術などの修行を通して能力を開花させるという田中守平の太霊道が中国気功に大きな影響を与えたまま日本では完全消失してしまったことからこの話は始まる。霊術家・松本道別から整体の野口晴哉、岡田式静坐とそれを支えた木下尚江や石川三四郎などのアナキストや新宿中村屋の相馬夫妻、大本教を祖とする手かざし系の霊術家たち、玉井天碧から浪越徳次郎の指圧の歴史、高橋正体から橋本操体、などなど、綺羅星の治療家、霊術家を紹介。その特性、関係、意義と問題点を日本における気功のパイオニア・博覧強記の津村喬氏が語る。聞き手は気功のアップデートを期する鳥飼美和子氏。

| 5月のセミナー | 身体と霊性 第2回:「日本治療家・霊術家列伝」 津村喬×鳥飼美和子(聞き手) |

|

| 日程 | 2017年5月20日(土) | |

| 時間 | 14:00~16:30 | |

| 受講料 | 一般 | 2500円 |

| 会員 | 2000円 | |

| 学生 | 1000円 | |

| 学生会員 | 500円 | |

| 会場 | あおぞら銀行オアシスルーム | |

| 住所 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5丁目28−1 | |

| 申し込み方法 | NPO 東京自由大学のゼミ・講座・シンポジウムの欄より | |

| ◆振込み先 | 振込先 ページッジャンプしご案内の宛先へ | |

| 今回のセミナーは、会場の都合により事前振込が必要です | ||

*今回の講座は、 事前振込が必要です。 詳しい振込方法は受講規約をご確認 ください。 ・・・HOMEに返る

(5月)京都修学旅行

(5月)京都修学旅行

2017年5月19日 1:30

24日のお知らせです

「京都修学旅行」の皆さんへ

これを見ていない人もいるので伝え合ってください。

24日ですが、車を借りて動くことにします。五人までならヴィッツ、それ以上ならハイエースを借ります。 九時半に四条烏丸、十時に出町柳に迎えに行きます。出町等からバスで移動は必要ありません。エスカレーターを上がった所にいてください。すでに四人の方から参加表明をしていただいていますが、後の方は月曜日が最終リミットです。

十時十五分ころには今宮神社辺りで短い練功をしましょう。

十一時までに、鷹峯の奥の京都一の名水の場所へ行きます。皆さんに1000ミリリットルボトル一本用意しますが、それ以上欲しい方は自分で空きボトルを持参して下さい。水を汲んでからログハウスはせがわでお茶にします。フィンランドスタイルの山小屋です。ここで秦氏についての小一時間の講義をします。前回松尾大社の話のまとめです。いつか伏見稲荷にきちんと行かねばと思っています。伏見稲荷も秦氏の場です。

今回は、迷ったのですが、前に行きそびれたカウニス・マーラというフィンランド雑貨の店に行きましょう。

二時前後から気功文化研究所に戻って、「初夏の京都料理」です。

わりと常識的なメニューですが。

で少し変化があるかもしれません。

風呂に入って帰りたい方は船岡温泉がおすすめです。

京都修学旅行 |

|||

| 月 | 日 | 時間 | |

| 5 | 24 | 9:30 | 四条烏丸 お迎え |

| 10:00 | 出町柳 お迎え | ||

| 10:15 | 今宮神社辺り 短い練功 | ||

| 11:00 | 杉坂の船水 (鷹峯の奥氷室、京都一の名水の場所) | ||

| 11:30 | 山の家はせがわ フィンランドスタイルの山小屋 | ||

| 13:30 | 岩倉 カウニス・マーラというフィンランド雑貨の店 | ||

| 14:15 | 紫野教室 昼食 | ||

| 15:30 | 船岡温泉 自由参加 | ||

| 初夏の京都料理 献立 | |||

| 月 | 日 | 時間 | 品名 |

| 5 | 24 | 14:00前後 | かつおのトマト、大葉、みょうが、ニンニク,しょうが和え |

| はも梅たたき | |||

| 小鮎煮 | |||

| 賀茂茄子田楽 | |||

| 筍と生節の焚いたん | |||

| 冬瓜と茄子の冷や汁 | |||

| 夏薬味そうめん | |||

| 梅しそ白玉ぜんざい | |||

「身体と霊性講座」 終了

「身体と霊性講座」 終了

2017年5月21日 2:45

鳥飼 美和子さん Facebookより

「身体と霊性講座」終了、お集まりいただいた皆さん、スタッフの皆さんありがとうございました。

津村先生も京都日帰り、大変だったかと思いますが、皆さんが熱心に聞いてくださって、この分野についての知見を持っていただけたのは嬉しいこと。

私としては、もう少し治療と霊術と自然治癒についてや、生老病死のとらえ方について突っ込んでお聞きできればよかったかな、と思う。

文化人、芸術家、政治家、皇族、貴族からアナキストまでを魅了し、中国気功にもその影響を与えた岡田虎次郎の岡田式静座法。それがキリスト教のクエーカーの瞑想から来ている、という話は以前聞いていたが、禅やマインドフルネスなどとの違いや共通点も含めてもう一度見直してみたいものだ、と思った。新渡戸稲造の「瞑想」っていう本も探してみよう。

そして、やはり野口整体、というか野口晴哉氏は、この領域の白眉。私は野口整体のことは詳しく学んだことはない。操法や活元より気功の動きの方が自分は好きだ。でも、ここまで一人で人間の心身、いや生命のいとなみについて気の変化として極めた人がいたのだ、ということを知るだけでも、ちょっと勇気がわくかも。津村先生が言われた通り、風のようなひと、もうそれは療術でも霊術でもない。人はどれだけ全きいのちの自由を生きられるか、ということなのかな?

講座のあとの夕食の中華のお店は四川風で美味しかった。私が津村先生の気談倶楽部という講座に通い始めた28年前に世話人だった田中さんが久々の登場。相変わらず愉快。彼は講座に参加したのは3、4回目だけれど、東京自由大学設立当初から18年間ずっと会員という、奇特な方だ、感謝。東京自由大学の身体と霊性講座、これからもいろんな可能性があるなと感じた一日だった。

昨日は、東京自由大学の

昨日は、東京自由大学の

2017年5月21日 5:59

金子 洋子さん Facebookより

|

|

昨日は、東京自由大学の「身体と霊性」第2回「日本治療家・霊術家列伝」を聴講した。講師は津村喬先生と鳥飼美和子さん(聞き手)。

津村喬先生と鳥飼さんは、1993年にNHK教育テレビで放送された「気功専科II」に講師とアシスタントとして出演されていた。私はビデオに録画しつつ、毎週欠かさず見て実践していた。テキストは幾度かの断捨離にも生き残った永久保存版だ。そのテレビの向こうにいた先生方の対談ということで、とても楽しみにしていた。

鳥飼さんの気功の基本動作「スワイショウ」からはじまった。腕の力を抜いて、ただひたすらにブラブラと腕をふる動作。簡単な動作だがそれだけで、身体がスッキリする。

津村先生と鳥飼さんの対談の中で、特に身近に感じたのは「修験道が明治期に霊術につながった」というくだり。修験道は600年代、役の行者からはじまり、道教に代わるものとして日本全国で広まったという。今年私は、明治政府が山伏禁止令が出されながらも生き残った出羽三山の「山伏修行」に参加するが、このタイミングで、日本の霊術家列伝をお聞きでき、頭の整理となった。

以下、東京自由大学の紹介文から抜粋。

「身体と霊性

第2回:「日本治療家・霊術家列伝」

津村喬×鳥飼美和子(聞き手)

最先端の医療が日進月歩する今日でも、心と身体のバランスは危うい。

治療とは何だろう、そして、そこに「気」や「霊」はどのようにかかわっているのだろう。

「医」という文字の旧字体の「毉」、下の「巫」の意味は神に仕えて、祈祷や神おろしをする人、シャーマンを表す。この文字が示すとおり、古代、医療は宗教的な行為であった。日本において、治療と霊的な行為は江戸時代までは表裏一体に存在していた。近代日本、その伝統はどのような変容を遂げ、現代に至ったのだろうか。

呼吸法、断食法、気合法、催眠術などの修行を通して能力を開花させるという田中守平の太霊道が中国気功に大きな影響を与えたまま日本では完全消失してしまったことからこの話は始まる。霊術家・松本道別から整体の野口晴哉、岡田式静坐とそれを支えた木下尚江や石川三四郎などのアナキストや新宿中村屋の相馬夫妻、大本教を祖とする手かざし系の霊術家たち、玉井天碧から浪越徳次郎の指圧の歴史、高橋正体から橋本操体、などなど、綺羅星の治療家、霊術家を紹介。その特性、関係、意義と問題点を日本における気功のパイオニア・博覧強記の津村喬氏が語る。聞き手は気功のアップデートを期する鳥飼美和子氏。」

5月 檜原村講座

5月 檜原村講座

2017年5月21日 21時45分

気と場の勉強会

◆日時:2017年5月27日 14:00 - 22:00

◆テーマ: 気と場の勉強会

◆公開・主催者:場づくりクラス

気功の時間は

| 時間 | 内容 |

| 2:00~5:30 | 1 臨在の背骨ゆらしとその応用 |

| 2 郭雲深からのスワイショウのあれこれ | |

| 3 たんとん叩き | |

| 4 ゆすりタッチ |

上記基本四技法をやります。二時から五時半くらい。

六時から八時は宴会。

| 献立 |

| ◇フィンランドのスモークサーモン |

| ◇トナカイの缶詰はじめオープンサンド二三 |

| ◇たっぷり飲めるトマトシチュー |

| ◇せめて華やかにサラダ |

| ◇フィンランドの体に悪そうなチョコレート |

あまり時間をかけた準備ができないので、簡単料理文字通り30分で出来るものばかりです。

各自飲むのはご自由に。いろいろ売っています。

夜は「津村はなぜ気功をやるようになったか」の話を少しして、あとは自由に懇談しましょう。あ、途中で帰ってもいいんですよ。

泊まる方はご相談を。

◆れんげ舎檜原BASE

〒190-0211

東京都 西多摩郡檜原村三都郷2810-8

◆ 御申込み

http://www.rengesha.com/

http://osada.works/

最初の気功師役小角[1]

最初の気功師役小角[1]

2017年5月25日 0:50

次の日曜に

次の日曜に東京で開かれる気功文化研究所の総会に向けて、役小角の話をすることになっている。まだ未完成だが、おおまかな準備の話のシナリオを作った。天河合宿では『七人の役小角』をもとに紹介したが、その先のはなしである。やはりこの人は「日本で最初の気功師である」という結論になった。中国気功を継承して肉体化したという意味だが、それだと気功文化研究所の総会で取り上げざるをえない。何回かに分けて掲載する。

総会に向けて、役の小角を「日本最初の気功師」として紹介しよう。

天河合宿で『七人の役小角』をもとに少し紹介した。天河の場所では臨場感があって、ああ吉野=金剛界、熊野=胎蔵界のまさしく中間にいるなという気持ちで役行者のことを実感した。しかしその後藤巻一保という方の『役小角読本』(原書房)を読んで非常に全面的な理解をしている事が痛感された。彼は『七人の役小角』にも参加しているのだが、一冊全部展開してくれると、違った印象があった。

まず結論を述べておくと

(1)役小角を基本的に中医学の枠組みで(当時の神話も含めて)理解していること。

(2)新羅ではなく、百済とのつながりで理解していること。

(3)仏教よりも道教の影響が圧倒的に強いこと。道教の影響下の神道に属していること。

(4)「鬼」を死者の意味でなく、中国の羌族やチベット族と同様、日本の各地の山中にいたまつろわぬ少数民族の意味で使い、その一種としての前鬼・後鬼などを部下にしていたこと。

(5)死後に神話化がどんどん進み、天皇家が空海と同等の神話化に加担せざるを得なかったこと。

という意味で、日本の歴史の中で非常に大切な存在であり、いままた現代気功の立場から明確に位置づける必要のある存在だと言うことだ。

役小角は日本仏教の草創期の天才として聖徳太子、行基菩薩とともに理解される。しかしこの聖徳太子は実は存在しなかったというのが歴史学の主流になってきていて、藤原氏が蘇我氏の亡霊を恐れてでっちあげた架空の存在だと言われている。私はこれに同意するし、これはこれでひとつの日本史最大のフィクションのひとつだが今は取り上げない。むしろ役小角が仏教の天才で生まれてすぐ仏の言葉を話したとか、子供の時から仏像を作って遊んだとか、空海より先に大日経と金剛頂経を授かったとかいうことが信じられていることが「小角神話」であるのである。江戸時代になって光格天皇から「神変大菩薩」という菩薩号までもらっている。行智が「皇朝において修験山伏の根元、役の行者を持って顕密二教まのあたり修行の法祖と仰ぎ奉る」と書いているように、今日までの修験者たちが連綿と慕い続けた。

しかし『続日本紀』や『日本霊異記』に描かれた小角像はそうではない。藤巻氏の理解する小角像は孔雀王の呪法は使わない、山にはこもったが、それは神仙道の仙人になるためで、衆生済度など考えていない。蔵王権現を祈り出した事実もない。

最初の気功師役小角[2]

最初の気功師役小角[2]

2017年5月25日 0:51

役小角は日本仏教の

役小角は日本仏教の草創期の天才として聖徳太子、行基菩薩とともに理解される。しかしこの聖徳太子は実は存在しなかったというのが歴史学の主流になってきていて、藤原氏が蘇我氏の亡霊を恐れてでっちあげた架空の存在だと言われている。私はこれに同意するし、これはこれでひとつの日本史最大のフィクションのひとつだが今は取り上げない。むしろ役小角が仏教の天才で生まれてすぐ仏の言葉を話したとか、子供の時から仏像を作って遊んだとか、空海より先に大日経と金剛頂経を授かったとかいうことが信じられていることが「小角神話」であるのである。江戸時代になって光格天皇から「神変大菩薩」という菩薩号までもらっている。行智が「皇朝において修験山伏の根元、役の行者を持って顕密二教まのあたり修行の法祖と仰ぎ奉る」と書いているように、今日までの修験者たちが連綿と慕い続けた。

しかし『続日本紀』や『日本霊異記』に描かれた小角像はそうではない。藤巻氏の理解する小角像は孔雀王の呪法は使わない、山にはこもったが、それは神仙道の仙人になるためで、衆生済度など考えていない。蔵王権現を祈り出した事実もない。

「役」という一族は歴史書にただの一度も「役小角」以外に誰も登場しないのが謎であるが、血筋から言えば賀茂氏に属している。のちに秦氏とともに京都創設への影響力を二分した賀茂氏である。もともと呪術を司祭し神懸かりによる神託の取り次ぎなどをした家系だった。その一族が上賀茂神社、下鴨神社を作り、松尾大社と伏見稲荷を作って拠点とした秦氏と京都を分け合った。対立もし、協力もし合ったのである。賀茂氏の影響力は奈良時代には葛城山周辺にあり、平安時代には京都の来た半分を(さらに山代などを)占めた。

小角は三十代の初め頃に、何らかの理由で、子どものころから憧れてきたらしい山中生活を始め、仙人の道をたどりはじめた。そして葛城山(現在の金剛山)山中にこもった。穀物摂取をやめ、松の実や松葉を食べて露命をつないだ。生気にあふれた若者の肉体になった。彼は外丹の服餌と同時に呪禁の探求をした。「呪禁とは気をもって万物を制御・制圧する法のことで、現代中国で盛んに行なわれている気功はこの呪禁から生まれた」「こうして小角は仙薬服餌を中心にした外丹法と、体内の気の鍛錬(呼吸法と瞑想法)や呪禁を中心とした内丹法の双方を習得し、日本で最初の本格的な神仙道家となった。ここに至るまでに要した歳月はほぼ三十年と伝わるが、確証はない。

小角の弟子に物部氏に属する韓国連広足という男がいた。仙人になりたくて弟子入りしたのでなく、呪禁によって朝廷に仕えることを目的に弟子入りした。折から朝廷は各地の山岳の鉱物資源をほしがり、珍しい鉱物が全国で発見されて集められた。朝廷がなぜこれを欲しがったのかは歴史書にはない。「しかし右の鉱物の大半は道教仙薬に書かすことの出来ない材料なので」権力者たちが中国の皇帝たちを真似て長生きをしたくなったのかも知れない。小角は大峰山一帯の鉱物資源調査を命じられたが、それを断った。それは朝廷に長く反発し続けた国津神で今は小角に守られている「葛城山系に住む手足の異様に長い土蜘蛛や、吉野山系の有尾人の吉野国巣」の土地を侵すものだったからだ。ただ彼らと対決することは朝廷の一大事であるから、彼らの中に内通者を探し、小角を追いつめようとした。何人かの内通者の一人に弟子の広足がいた。小角は母親を捕えられてやむなく投降し、伊豆への島流しを受入れた。

広足は小角追放の三十三年の時点で典薬頭[医師の養成の長官]にまでなる。物部韓国という姓は朝鮮半島から来ている意味ではなく、先祖が三韓への使節をしたことから賜った姓である。

実際に彼が讒言をしたのかということはわからない。『令集解』(りょうのしゅうげ)には「道術、符禁は道士法を言うなり。今辛国連これを行なう」という文章の辛国連は広足を指すらしい。

このあたり、おなじみの李遠国や漆浩によって古代の気功法を紹介している。

「煉丹術というのは、内丹法と外丹法に分かれる。内丹法は体内をめぐる気息をコントロールして仙人になるための技法で、精を気に化し、気を神に化し、神を虚に還す(煉精化気、煉気化神、煉神還虚)技法とされる。また外丹法は薬石を調合し、金を合成して、不老長寿薬を作る技法を言った」

「李遠国氏の要約によってまとめると、以下のようになる。

・行気派→道教気功(禁気・呪法を含む)と内丹法に吸収される。

・薬事派→服餌(五穀断ちと仙薬食い)と外丹法(錬金術)に吸収される。

・房中派→内丹法(道教双修派)に吸収される。」

五七七年、敏達(びだつ)天皇は百済に使節を送り、百済からの献上の中に呪禁師がいた。小角逮捕の120年前のことである。日本の天皇家にはすでにその伝統があった(とはいえ、天皇家が形成されて日本国が作られるのが天武によってであるが)。

奈良時代、典薬寮に勤士した呪禁師は、こうして平安朝のはじめごろまでは存在したが、やがて密教や宿曜道、陰陽道、修験道の活動に押されて振るわず、その作法はこれらに吸収されてしまった。

小角はどんな術をしていたとされるのか。これは真贋取り混ぜて伝説が混じっている。

(1)呪術の力。呪符を書いて封印する道士の符術も。

(2)鬼を駆使する力。

(3)鬼を呪縛する力。

(4)幻術。遁甲術。

(5)軽身、飛行の術。

・・・HOMEに返る

最初の気功師役小角[3]

最初の気功師役小角[3]

2017年5月25日 0:52

本草の古典は

本草の古典は、百済から伝えられた。天武朝には本草薬学の知識を持つ百済の亡命者が多数来朝している。和田萃氏は書く(薬猟と本草集注・日本古代の民間道教の実態)。

「百済医法の影響はまことにおおきく、高句麗・新羅のそれを圧倒していたと言っても過言ではない。唐医法の影響が顕著になるのは奈良朝以降で、それ以前は百済医法が主流であった。百済は中国の南部と交流が深く、その文化的影響を受けているから、わが国では百済医法を通じて間接的に中国古代医学を学んだのである」

北葛城郡にはかつて百済村字があった。現在の広陵町百済で、かつては百済大寺があった。

「平城京左京の六条四坊から七条四坊にかけて15町の寺地を占めた大安寺は、もと舎予明天皇11年(639)に 百済宮とともに造営された百済大寺で、天武天皇2年(673)に 高市の地に移 され高市大寺となり、その後、大官大寺の寺号が与えられ、文武朝に藤原京左京八条二坊に営まれた大官大寺が直接の前身寺院となる。このように大安寺の前身は初めて、天皇が 創建した寺院であり、天智、天武両王統の始祖である舎予明天皇が建立、大官大寺というが示すように官寺を代表する大寺であった。百済宮と百済大寺、浄御原宮と高市大寺、藤原宮と大官大寺といったように王宮と対になる寺院で、常に王宮近くに営まれる寺院であ ったと考えることもできる。『続日本紀』における諸寺の記載順序が奈良時代における官寺の寺格を示しているのであれば、筆頭は大安寺であり、薬師寺がこれに続く。平城遷都に伴い、京に造営された大安、薬師、元興、興福の四寺の中でも、左右京に対称的に配置された大安寺と薬師寺の両寺は別格で、この両寺のあり方は藤原京のあり方を受け継いだものと考えられ、この京の両官寺制が平安京の東西寺へと整備されていく可能性も考えられる。大安寺の平城での造営は『続日本紀』の霊亀2年(716)の 「始徒建i元興寺干左京六条四坊」を大安寺移建記事とみる見方が有力で、大安寺の平城への遷造は、唐から帰国した道慈律師が勅により、これにあたったことを 『続日本紀』は記す。また、大安寺については天平19年(747)の 『大安寺伽藍縁起井流記資財帳』(以下『資財帳』とい う)に よって、主要堂舎の規模を知ることもできる。」(森下恵介)

「檜隈を中心根拠地としていた百済系渡来人である漢氏族の繁栄は巨大なものでした。そしてその上に立っていたのが百済の木氏を祖としていた蘇我氏で、その蘇我馬子の墳墓とされているのが石舞台古墳です」(金達寿)

役行者がまるごと百済文化にひたっていた、あるいはその家系の中で生きてきたことは疑いない。最近ユネスコの文化遺産に登録された福岡の沖の島は宗像神社が管理しているが、普通は立ち入ることが出来ない。この島には今までに掘り出されているだけでなんと八万点の国宝がある。活動とか海の正倉院とよばれる。なぜここにそんなに集まっているかというと、百済王朝が崩壊した時の王宮の宝物全体が百済と交流があった日本の海賊が手伝ってこの周囲四キロの島に隠された。宗像大社そのものが海賊の神社で、それが代々立ち入り禁止にして守ってきた。役行者は46歳の時に宗像大社まで足を伸ばしているが沖ノ島までは渡っていない。沖ノ島の財宝の由来はきちんと説明されていないが、百済王朝が唐と新羅に滅ぼされた時に王宮の財宝が運ばれたとしか考えられない。これが大和から運ばれたように言うのは余りに粗雑な考えである。

最初の気功師役小角[4]

最初の気功師役小角[4]

2017年5月25日 0:53

天武天皇が

天武天皇が少なくとも百済の王族の一人で、日本に来て、唐に言い訳をするように「われわれは昔から日本にいた。われわれの王権は天皇と言って、この代からずっとさかのぼって、神武という天皇からいるのだ」というストーリーを作って、唐の討伐を思いとどまらせた。同時に伊勢神宮の内宮に世話になった日本の海賊達のアマテラスを祀り、また外宮に本来なりたかった太極神を祀った。天智と天武は兄弟どころではなく、新羅と百済という別の民族だった。古事記と日本書紀を作ったのは天武だった。だが生きているうちに完成させることが出来なかった。天武が死んでから、天智の娘である持統が一種のクーデターの形で天皇政権を乗っ取り、天武の作った神話を引き継ぎながら、新羅出身である藤原氏が自分たちの政権を作り、古事記、日本書紀も適当に書き換えながら、だんだんに完成させた。そして百済の遺構としての沖ノ島も封じ込められて行ったのである。

役行者の一族はもっと古い時代に百済から来たらしい。そして奈良や大阪に百済(からの亡命者)村が出来た時には直接関わらなかったにせよ、百済のひとびとから得た神仙道や道教の生き生きした知識に刺激されたと思われる。小角には孔雀明王の法で人々を救済した伝説がある。これはむしろ空海の時代以降に呪法として膨れ上がったもので、小角の時代には一切の病気や天災を逃れるためのものだった。小角にはより具体的な医療のシステムの知識があったからそれは特に必要ではなかった。のちにそれは蛇に対して孔雀を対抗させることにつながり、また祈雨や止雨の機能を持った。

外丹で言う鬼神は、死霊ではなく、自然霊を指している。四川省のもとの姿では、儒教の鬼神が死者を指すのに対して、もともとのチベット族や羌族の神々を指すものであり、日本語で鬼という場合にもこの両方の使い方が伝わってきている。現実にはそれはまず「葛城山系に住む手足の異様に長い土蜘蛛や、吉野山系の有尾人の吉野国巣」などの朝廷にとっての諸民族を指した。前鬼・後鬼になると、それは陰陽の象徴であり、五人の子供は五行を表している。そして特にそれは吉野熊野信仰の中では前鬼=善童鬼を金剛界曼荼羅、妻の妙童鬼を後鬼=胎蔵界曼荼羅を表すとした。これはしかし後生の創作で、役行者とは何の関係もない。むしろ小角伝説は山人が山伏先達に奉仕し、拾果、汲水、採薪、摂食を支える存在につながった。後鬼村と呼ばれたのが洞川であり、前鬼村とよばれたのが弥山の奥の前鬼村の人々だった。

役行者の足跡は大峰をはじめ、出羽、赤城山、立山、白根山、伊勢内宮外宮、富士山、相模大山、筑波山、浅間山、伊吹山、阿蘇山、伯耆大山、摩耶山、伊豆大島など記録されているだけで99の山に及んでいる。実際に彼が登ったものか、彼を慕う修験者が伝説として作ったものかはよくわからない。ともかく彼は葛城山・金剛山と大峰・弥山を往復して、最後には伊豆大島に流されたことは間違いない。釈放されてからはすぐに唐に行き、また新羅で見たという伝説もあった。

西荻ほびっとの予告です

西荻ほびっとの予告です

2017年5月26日 2:27

7月の末の29日(土)です

西荻ほびっとの予告です。

7月の末の29日(土)ですが、津村=高野の歴史の二回目ということで企画してみました。

しかし前回に話し終えた両親の死のところから前に進もうとすると、著作家としてだけでなく,ロッキード問題の頃、月刊焼酎通信の頃、岡島治夫と組んだ自然健康道場の頃といろいろ話が出てきて、簡単には終わりません。実はまだここまででも気功が始まってないんですね。まあ16歳の時に気功太極拳を初めて習ったというのはありますが、気功の世界に入るとまたこれと同じくらいの目次が立ってしまうので、えー「第二回」は「気功が始まるまで」にさせてもらいました。皆さんと相談して、これはこれで相当長時間じゃないの、たしかに駆け足で話しても全部は行かないでしょう、ということで、午後五時から翌朝午前五時までということにして、まあ夜帰るという人は帰って結構です、眠りながらでも聞く人は朝までどうぞということにしました。

それで津村料理付きということにして、途中からは何を何度食べてもいいことにして、予定メニューはのちほど発表します。料理の方は一皿200円か300円にして並べたいのですが、企画全体がいくらになるかはまだ決まっていません。近くお知らせします。なのでまず日程を確保してください。

◆津村喬=高野威

第二回

| 01 | 父と母の死 |

| 病院で死んだ父 帰ったら玄関で死んでいた母 二人の葬儀 | |

| 02 | 大船の家 |

| 公安 岡島、江口たち 置いて来た膨大な資料 | |

| 03 | 全共闘の話 |

| 早稲田一文の環境の中で 『われらの内なる差別』の神話 全国全共闘と「われわれ」の対決 入管闘争 |

|

| 04 | 私の初期の著作 |

| 魂にふれる革命 ゴダールとブレヒト 革命への権利 歴史の奪還 戦略とスタイル |

|

| 05 | ロッキード時代 |

| 武藤、吉川の口説き 週刊ピーナツ 山川暁夫の圧倒的な影響 | |

| 06 | 結婚前後 |

| 津田塾生との結婚 鹿児島体験 新婚旅行は奄美、沖縄 | |

| 07 | 月刊焼酎通信のころ |

| 海風社 水連洞 穂積忠彦さん | |

| 08 | 岡島自然健康道場 |

| 母親の整体道場通い 野口の影響 岡島の神田道場 気功教育の確立 岡島との一時決別 |

|

| 09 | 700人を連れて中国へ |

| 総評中国の船 太極拳の指導 キャビア三昧 その後二回のピースボート | |

| 10 | 10年後 |

| 横議横行論 群衆は増殖する レーニンと組織戦略 ゲッベルとの大衆操作 仮面と変身 異化する身体の経験 全共闘・持続と転形 |

|

| 11 | 月刊八十年代 |

| 雑誌を作ろう 多彩な編集委員 全共闘の「継承者」を作る 全地球カタログとの格闘 | |

| 12 | フェリシモと見た夢 |

| アメリカの先住民文化 フィンランドのクリスマス ひすいの水 | |

| 13 | 食の本を初めて書く |

| ひとり暮らし・料理の技術 今日も一日おいしかった 健康食とうふ | |

| 14 | 私の住まい遍歴 |

| ①下北沢 ②大船 ③早稲田一丁目 ④烏山 ⑤葛西 ⑥岩槻 ⑦所沢 ⑧神戸市兵庫区湊山町 ⑨神戸市兵庫区下祇園町 ⑩神戸市中央区再筋町 ⑪神戸市中央区港島中町 ⑫大津市比叡辻 ⑬草津市野村 ⑭京都市左京区山端大塚町 ⑮京都市北区紫野宮西町 |

|

| 15 | 兵庫区住まいと六甲通い |

| うちの三回 再度山 保久良山と金鳥山 100日六甲 |

7月の末の29日(土)です

7月の末の29日(土)です

2017年5月26日 3:23

午前中は気功文化研究所の総会です

7月の末の29日(土)です。今月は午前中は気功文化研究所の総会です。

会員でない方も参加できます。

三月までの年度会計とこれから何に重点をおいてやっていくかの簡単な話があります。

それからfacebookには発表済みの「役行者」のお話をします。肉声だともう少し詳しくなると思います。

11時から1時までが一応総会です。「役行者」については一時頃からと思います。天武天皇についてもぜひ話したい。

一時間昼休みがあります。近くにそば屋が三軒ありますし、コンビニで買ってくることも可能です。

2時から4時までが、まず龐明の智能功・光の瞑想と周稔豊の易筋外経の部分です。

それを前置きとして、三月の胡麗娟講習をコンパクトに紹介し、いくつか功法もします。

4時から5時までは幸田露伴の話です。まだ露伴の朗読会はちゃんと始まっていないので、宣伝のためのお話をします。ほんの短い間、露伴の回し読みをしましょう。これからのやりかたをご相談します。もともと6時までですが、今日は五時で終わり、参加費もなしです。

参加費をいただくのは二時から四時のコマだけです。会員が2500円。非会員が3000円。

総会は参加費はいりません。ぜひいらしてください。

自転車で転んでしまった

自転車で転んでしまった

2017年5月26日 4:23

右側から来た車を気にしていたら

自転車で転んでしまった。右側から来た車を気にしていたら、すぐ左を歩き出していたおばさんに気がつかないで、ぎりぎり牽きかけて転倒した。おばさんて、私より年下かも知れないのだが、身体的な被害はなかったらしい。私の方は五分くらい立てなくて、手を貸してくれた人、自転車を起こして安全な場所に移動してくれた人など女性ばかり三人に助けられた。こちらはおじいさんかわいそうにだったかもしれない。右側に転んだので右膝にダメージがあった。もともと右足首に傷があるから、問題が出てきているかもしれない。鈴木医院に行く途中だったので、見てもらおうと、心配はしなかった。そういえば相手のおばさんが「救急車よびましょうか」と何度も言っていたのにはびっくりした。こういう時は普通救急車よぶのだろうか。おばさんとしてはただ「事態を重要視している」という態度表明だったのだろうか。

鈴木さんの所へいく自転車はけっこう辛かった。ふだんからタクシーで行くのもあんまりだし、鍛錬してますというところで、何もなくてもやっとのことである。橋にかかる上り坂は降りてゆっくりという感じで、なんとかたどり着いた。朝は患者が一杯だが、さすがに辛そうに見えたのか、さっと長椅子が開いて坐らせてもらった。先生はいつも通りで看護婦に擦り傷にガーゼを当てときなさいだけである。

帰りは下鴨本通りをゆっくり上がってみた。薬屋によって余分のロキソニンを手に入れようと言う魂胆もあった。前に見つけ一度入ってみようかと思っていたカフェ・ヴェルディに入った。店の奥にコーヒーを引くマシーンの体系があって、「その日に使うコーヒーだけを焙煎します」と書いてある。

ランチメニューから卵とハム&チーズというのを頼んだ。茹でた卵とハムとチーズの焼きサンドイッチ。レッドビーンズのサラダ、レタスにナッツをかけたサラダがついてくる。ハーフサイズのコーヒーがついて1000円。なかなかのものだった。

台湾のライターとカメラマンが通訳を連れてきていた。マスターにインタビューして、シナモントーストを切っている所や、大きなマシーンの中に入っているところやの写真をとっていた。夜になって店主の日記を見ると、「珈琲というものについての、私の考え方、ブレンドとは、ハンドピックの意味など、このところ日本の雑誌の取材ではほとんど聞かれなくなってきたような内容を非常に細かく質問され、私としては久しぶりに珈琲の本質について語れたような気がする」。「ただ、やはり通訳を通しての話になるので、日本人を相手にしているのと同様の細かいニュアンスなどはご理解頂けたかどうか微妙ではあるが、現在の台湾の珈琲熱はすごいものがあり、そんな中で、私の意見を伝えて頂けるというのは光栄なこと。良い記事ができますように。」とある。彼の台湾日記を読んでみた。最近台湾の喫茶店事情を探りに行き、東京でその訪ねた人の珈琲が店になるのをお手伝いするようだ。ここにも世界がひろがっている。

薬屋でロキソニン五箱、馬油ひとつ買って帰った。